物が捨てられない方は、町田式整理法・終活法で「捨てる」から「活かす」を学びましょう!

<はじめに>

物が捨てられないとお悩みの方が多いはずです。

モッタイナイ、まだ使える、いつか着るかも、罪悪感を感じる・・・

断捨離では解決できなかった人も町田式整理法を試してみませんか?

捨てられない私でも無理なく、ストレスなく整理ができました。

ぜひ、皆様もお試しになってみてください。

目次

整理のカリスマ、町田貞子先生とは?

「婦人の友」や「友の会」で活躍された女性です。

1男4女のお子様を育児する中で、いかにして効率よく家事をこなしていけばいいかを研究なさっていました。

片付けだけではなく、掃除、洗濯、料理と云った家事全般にわたって、町田式家事法を伝えていらっしゃいました。日本における家事や整理学のパイオニアです。

1999年に他界されているので、もうお会いすることはできませんが、今の私たちに大変役に立つ教えを残してくださっています。

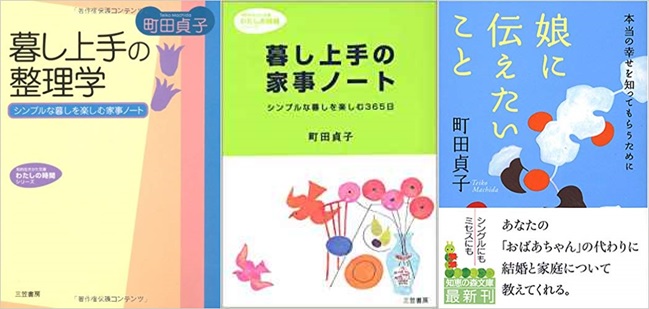

著書

町田先生の著書は数冊出版されています。

その中でも、私はこの3冊をオススメします。

図書館にも置いているところがありますので、最寄りの図書館で検索してみてください。

整理収納アドバイザーの理論の元は町田先生の整理法です。

私が取得している整理収納アドバイザーという資格は、澤一良代表理事が2003年にハウスキーピング協会を設立してからスタートしました。

現在、全国で約12万人の人が整理収納アドバイザーの資格を取得なさっています。

女性の家事を社会的な地位にしていきたいという思いから、澤先生は立ち上げました。

澤先生は、協会を設立する前に、町田先生の門をたたいたそうです。

すると、町田先生は、

そう言って快く受け入れて下さったそうです。

澤先生は、町田先生から学んだことをベースに、整理収納アドバイザー理論を作りました。

つまり、整理収納アドバイザーの理論は、町田式整理学が元になってできているのです。

さらに申し上げると、整理収納アドバイザーの講座を受講することは、日本の家事のパイオニアである町田式整理学も同時に学べて身につけられるということになります。

町田先生の教えは、日本人に合った、日本人がずっと培ってきた生活文化だからこそ、私たちは受け入れやすいのです。

アメリカやインドの教えではなく、日本人には日本式が一番無理のない方法です。

あなたも是非、町田先生の教えが活かされた整理収納アドバイザー2級認定講座に参加なさってみませんか?

整理収納アドバイザー2級認定講座についての詳細は、以下の記事にまとめていますのでご参考になさってくださいね。

整理収納アドバイザー2級認定講座についてコチラをクリックしてください!

不必要なモノは人のために活かして手放す方法

町田先生は、何でもかんでも要らなくなった物は捨てましょう!とは言いませんでした。

確かに、壊れたり汚れたりした物はゴミ化しているので、処分した方がいいでしょう。

だけど、まだ充分キレイで使える物は自分以外の人のために活かしてあげましょうと提唱なさっていました。

例えば、

- 人が欲しいと言えば差し上げればいい。

- 寄付できる物は役立ててもらいましょう。

- 売れるのであれば売りましょう。

- リサイクルに出して資源を守りましょう。

物を捨てると考えるから、モッタイナイとか罪悪感を感じてしまうのではないでしょうか?

人のために役に立つのであれば罪悪感なく手放せるのではないでしょうか?

持ち主が自分から他の人に変わるだけと考えてみませんか?

次に手にした人も、モノ自体も喜ぶのではないでしょうか?

物を捨てずにしまい込んでいることこそモッタイナイこと!

物は人の役に立つために生まれてきて、縁あってその人の元にやってきています。

つまり、人に使われてこそ物は役目を果たせるのです。

捨てられないから、しまい込んでしまっているのは、物の役目を果たせてあげていない状態です。

そうした行為こそがモッタイナイ行為なのです。

物を大切にするではなく、大切に使うが正しい教え

「物を大切にする」と言いますが、本来は「物を大切に使う」、「物を丁寧に扱う」というのが正しい言い方なんです。

つまり、物とは使ってこそ大切にしている行為だということです。

使いもせず、しまい込んでいるのは大切にしているどころか、物を粗末に扱っている行為です。

そして、物が長持ちするように丁寧に扱うことも大事な教えでした。

最近は、乱暴に、雑に物を扱うので、すぐに壊したり汚したりしてしまい、物の寿命を短くしてしまっている気がします。

最近の商品は、昔に比べて品質や精度がかなりレベルアップしています。

だけど、いくら良い商品でも乱暴に雑に扱ったのでは、すぐに壊れたり破れたりして使えなくなってしまいます。

「壊れたらまた買えばいいじゃん!」という気持ちは、物を粗末にしている証です。

玄関に棚を置いて手放す整理法

町田先生は、家の中に眠らせている物の中で、自分には不必要なモノは人に差し上げましょう!とおしゃっています。

例えば、私は自宅にしまい込んでいた新品のタオルや洗剤、エコバッグなどを玄関に棚を置いて、そこに陳列しました。

「ご自由にお持ち帰りください」と書いておきました。

ガソリンスタンドなどからもらうタオルや手ぬぐい、カレンダーなども置きました。

すると、意外に来客者や宅配便の人などが持って帰ってくれます。

特に夏は、宅配便や郵便配達の人にはタオルは何枚あっても足らないくらい必要ですので、とっても喜んでくれます。

我が家では、粉洗剤や柔軟剤は使わないのであれば、しまい込んでても何にもなりませんから、使ってくれる人に差し上げた方がいいのです。

玄関に置く以外にも手放す方法はありますよね。

災害地への寄付でもいいと思います。

タオルや洗剤などは、必ず必要な物ですので喜んでいただけます。

人が喜んでくれる、困っている人を助けてあげられると考えてみてはいかがでしょうか?

それでも、しまい込んでいたいですか?

日本人の心の中には、助け合いの精神が生きています。

あなたの優しさが人を助け、喜ばせることができるのです。

玄関に棚を置いて陳列なんて恥ずかしいという方がいらっしゃいますが、全然恥ずかしいことではありません。

使いもしない物をしまい込んでいる方が、物を大切に使っていない恥ずかしいことなのです。

どういう形でも構いませんので、あなたなりの工夫をして、物を解放してあげてください。

物の行先を決めておく町田式整理法

町田先生はおっしゃっていました。

物を捨てられないのでしたら、せめて次の行先を決めてあげてください。

それこそが、物に対しても、残された者に対しても、残すべき愛情ではないでしょうか?

町田先生は、年齢を重ねていく時に、今で言う「終活」を提唱なさっていました。

歳を重ねていけば、物はどうしても増えていきます。

捨てられない気持ちもよく分かります。

でしたら、せめて残す物の次の行先を決めておいてあげましょうという町田先生からのアドバイスなのです。

私は、一応整理istなので、要らない物はあまり持っていませんが、それでも服や家電などだけでも行先を決めています。

デスクトップパソコンとノートパソコンは甥の兄弟に、テレビは姪にといった感じです。

そして、町田先生はこうもおっしゃっています。

それでも残っていしまう衣類や小物など、または自分ではどうしても捨てれない物は、「捨てなさい」という行先を決めておきましょうと。

親が捨てられなかった物を子供に残すのは、本当に罪深いことです。

でも、自分ではどうすることもできないのであれば、子供に頼んでおくしかないわけです。

「捨てなさい。」とか、「捨ててもいいからね。」というメッセージを残しておくだけでも、残された者は救われるはずです。

実際、町田先生がお亡くなりになったあとの遺品整理は、あっという間に終わったそうです。

物のほとんどが次の行先が決まっていたからです。

買う時に次の行先を決めておく町田式整理法

物は買えば増えていくのは当たり前です。

だけど、全く何も買わないということは難しいことです。

服でもアクセサリーでも、誰でも欲しくなります。

ただ、買った物はいつかは自分が手放さないかぎり、いつまでも残ったままになってしまいます。

そこで、町田先生は買物は、娘さんと行っていたそうです。

そして、娘さんにこう言っていたそうです。

あなただったら、これとこれ、どっちがいいと思う?どれがお気に入り?

または、こんなこともありました。

お母さん、仕事でヨーロッパに行ってくるの。

気をつけていってらっしゃい。

お母さんにカーディガンかセーターを買ってこようと思うの。どっちがいい?どんなのがいい?

もしも、あなたでしたらどう答えますか?

カーディガンがいいわ。

カシミアのセーターが欲しいわ。

一般的には、そう答えますよね。

でも、町田先生はただこうおっしゃっただけだそうです。

あなたも着たいと思うのを買ってきてちょーだい。

買物の時に娘さんにも選ばせていたことや、お土産を買ってきてもらう時の町田先生のこの言葉の意味は分かりますか?

つまり、こういうことです。

私が居なくなったら、次はあなたが使ってちょうだいね。次の持ち主はあなたにしてね。

買う時、所有する時に、すでに次の行先を決めていらっしゃったわけですね。

面倒くさいって感じるかもしれませんが、子供や孫と一緒に買い物に行って、一緒に選んでもらうことって簡単なことですよね。

もしかすると、今すでにやってらっしゃることではないでしょうか?

その時に、一言、「あなたが私の次に使ってくれる物を選んでね。」って言えばいいだけです。

衣類は消耗してしまうかもしれませんが、アクセサリーなどは長持ちする物です。

私もできるだけ次の行先を決めるようにしていますが、次の行先が決まっているということは、すごくストレスがなくなります。

ぜひ、皆さんも町田式の買い物を真似してみてはいかがでしょうか?

3回不自由してから買う!

町田先生は、自分が衝動買いをしようとしているなって感じた時には、すぐに買わずにこう決めていたそうです。

「自分が3回不自由をしたら、買うことにしましょう。」

このようにして買った物は、ずっと便利で長く役立っています。とおっしゃっていました。

茹で卵切り、料理ばさみ、スカーフなど、特に増えがちな小物ほど3回不自由を感じたら買うルールで買った物は、買ってよかったって思うし、長く大切に使っている物だったそうです。

私はかつて衝動買いと新し物買いの鬼でした ^^;

町田先生のこの方法を真似して、私は買い物の時に5つのハードルを設けました。

この5つのハードルをクリアしなければ、今はまだ買ってはいけない物だと決めたのです。

つまり、レジに行くまでに時間をかけて、あえて買うことを面倒くさくしたのです。

お陰で、衝動買いは激減しました。

以下の記事に、私の買い物マイルールをまとめましたので、ご参考になさってみませんか?

「整活」は町田先生の教えから生まれました!

私が商標登録している「整活」は、町田先生の物を活かす整理学から生まれました。

整活とは、

●物を整理して暮らしや人生を活き活きと活性化させましょう!

●物を整理して使わずに眠らせたままの物たちを何らかの方法で活かしてあげましょう!

という2つの思いから考えた言葉です。

「捨てる」は最終手段として考え、その前にもう一度使ってみようかな?、もう一度着てあげようかな?という活かし方から考えてみるべきです。

それでも、自分にとって不必要なモノは、差し上げるとか、寄付するとか、地域の廃品回収やバザーに出すとか、リサイクル原料に出すとか、売るといった活かし方ができるはずです。

そうした行為こそが、物を最後まで使い切って、大切にしていることではないでしょうか?

まとめ

いかがでしたでしょうか?

町田式整理法は、断捨離のような「捨てる」で解決する方法とは違うことをご理解していただけたのではないでしょうか?

かつては物が捨てられずに苦悩し、物だらけの物屋敷に住んでいた私でした。

「捨てる」しか、物を整理できる方法はないと思っていました。

だけど、町田先生の教えが活かされた整理収納アドバイザー2級認定講座を受講して、私は救われました。

自分はまだ物を捨てなくてもいいんだ!

「捨てる」ではなく、物を手放すという方法もあるんだ!

そのことに気づかせてくれたのが、整理収納アドバイザー2級認定講座でした。

それから、私は整理に目覚め、整理をもっと知りたくなりました。

今私が整理ist 佐藤亮介として活動できているのは、町田先生と澤先生のお陰です。

お二人の教えがなければ、今なお私の家の中は物屋敷のままだったかもしれません。

「捨てる」で失敗してきた私だからこそ、捨てられない人の気持ちは理解できます。

「捨てる」ではなく、「活かす」「手放す」という町田式整理学で多くの人をスッキリキレイな暮らしに導いてさしあげています。

「悩むなら習う」

「迷うなら学ぶ」

自分ではどうすることもできないのなら、私は人から習う・学を選択しています。

今の暮らしから脱却したいと思われているのでしたら、ぜひ町田先生の教えが活かされた整理収納アドバイザー2級認定講座にご参加なさってみてください。

整理収納アドバイザー2級認定講座についてコチラをクリックしてください!

モノと紙類の整理&ファイリングのノウハウを無料メール講座でお伝えしています。

モノを捨てるのができない人、整理や片付けの方法が分からない方は是非下記の画像をクリックして、無料メール講座についての説明をご覧になってみて下さい。