食器棚の上手な収納方法のコツは、見えやすく、使いやすく、片づけやすいの3ポイント

<はじめに>

多くの女性が収納で悩むベスト3の場所は、クローゼット、押入れ、キッチンです。

特に女性の聖地とも言えるキッチンは、悩む・迷う・困るの3点セットです。

そして、キッチンの中でも食器棚の収納で頭を抱えている人が多いのです。

そこで、今回は整理収納アドバイザー目線での食器収納のコツをまとめてみました。

安全面にも配慮した、他とはちょっと違う視点の収納技もありますのでお楽しみに。

目次

あたり前だけど食器類の整理がまずは第1歩です!

多くの日本人は食器を持ちすぎなんですよね。いろいろな種類の食器を持ってて、毎日どんだけ豪華な食事をなさっているんだろ?って思えるほどです。

でも、実際にはカレーもシチューも同じ食器を使ってて、シチュー用の食器は出番なしだったり、うどんと丼メニューは同じ器、中にはうどんもラーメンも同じだったりして、せっかく持っている食器が活かされていない実態も多く見られます。

または、日本人は昔から来客用の食器やカトラリーを常備しておくのは当たり前になっています。いつ来るかも分からない人のために、4~5客用の食器やカトラリーを備えています。

「おもてなし」と言ってしまえばそうなのでしょうけど、自宅に他人を招く機会が少なくなった現在の日本の家には、ある意味過剰在庫品なのかもしれません。

一方、ヨーロッパの家庭には来客用の食器類はほとんどありません。

自分たちの普段使いの食器も来客者に出す食器も同じモノを使います。その代わり、家庭ごとにこだわりの食器を厳選して持っているのです。

イギリスなどでは、食事に招かれると、ステキな食器に料理が盛りつけられて出てきます。〝この食器はステキですね〝って褒めてあげると大変喜んでくれます。

日本人は、普段使いの食器は安い物でも構わなくて、来客用には高級品でもてなすという習慣があるのでしょうね。ですから、高級な食器は美術品的な扱いにして、普段はしまい込んだり、観賞用として飾っているだけです。

海外の人から見ると、日本人はなんてモッタイナイことをしてるんだ!って言われています ^^;

以前、伯母と同居している私はこんなことがありました。

おばさん、今日のサラダはこの食器に盛りつけようよ。

食器棚の奥にしまい込んであった素敵な器を取り出そうとしたら、

モッタイナイから使うな!

私はその時、ここに住んでて、この食器の持ち主が使うのが、どうしてモッタイナイの?って思いました ^^;

自分たちは粗末な物でも構わない、来客用の食器を使ってて、もしも割ってしまったらどうするのって考えてしまうのでしょうね。

でも、他人に割られたわけじゃないしね ^^

昔お世話になった陶芸家の先生の言葉

随分昔ですが、私は陶芸にハマってたことがあります。岡山は備前焼が有名で、陶芸家がたくさんいます。ある先生に出会い、時々陶芸を習っていました。

窯だしといって何日間も焼き続けた物を窯から出す日があります。

多くの陶芸家は、ちょっとでも気に入らない出来の物は割ってしまいますが、先生はほとんど割らないんです。

僕は陶芸家でもあると同時に、食器づくりの職人です。

そもそも食器は人がご飯を食べたり、飲んだり、花をいけたりするために作られた物です。

人が使ってこそ、食器に命は宿ります。

窯の火の神様が焼いてくれた食器をどうして割れますか?

今でも、先生のこの言葉は心に生きています。

使ってこその食器なんですよね。

使ってこそ、物には命が宿るんですよね。

使いもせずに、しまい込んだままでは物の命は消えてしまう。まさに「死蔵品」とはそういう意味なのでしょうね。

お気に入りの食器に厳選してみましょう!

普段使い、来客用などに関係なく、自分が本当に気に入っている食器だけに厳選してみませんか?

だからと言って、私は断捨離のように捨てましょう!と言っているのではありません。整理と断捨離は違います。

「捨てる」を基準にしてしまうと、整理ができないのです。

「自分のお気に入り」という基準で、選んで分けるステップから始めてみてください。そこには「捨てる」「捨てなきゃ」「捨てなさい」などは存在しません。

そして、数の基準もありません。例え、50枚の食器でもいいんです。ただし、その50枚が全部気に入ってて必ず使う食器であれば、数が多い少ないは関係ないのです。

とにかく、断捨離などの他人が決めた基準ではなく、自分の基準で選んで分けてみることが、本当の整理です。

そうして整理した状態が、<厳選された>状態と言います。

いきなり完ぺきにやらなくちゃ!って考えずに、自分が今できる所から、できる範囲でやってみましょう!

まずは、やってみた!ということが一番大事な事なんです。

食器棚のタイプ別メリット&デメリット

食器棚には、棚メインのタイプと引出しメインのタイプの2種類があります。

それぞれにメリットとデメリットがありますので解説します。

棚メインのメリット&デメリット

メリット

- 棚の数が多ければ多い程食器はたくさん収納できる

- 引出しではないので、ワンアクションで食器が取れる

- 扉を開ければ全部の食器が見える

デメリット

- 手前に並んでいるのは見えやすいけど奥側の食器は見えにくい

- 奥の食器が取り出しにくい

- 上の方の棚の食器は取りにくいので出番が少なくなる

- 上段の食器は子供には届かない

- 落下の危険

引出しメインのメリット&デメリット

メリット

- 縦置き収納ができるので上から見えやすい

- 取り出ししやすい

- あと片づけも簡単

- 子供でも届く高さ

- 地震の時も開きにくいので落下のリスクが低い

デメリット

- いちいち引出しの開け閉めが面倒くさい

- 引出しを開けなければ中が見えない

- 棚収納に比べて数が入らない

オススメの食器棚のタイプ

私は、普段使いの食器収納は、引出しメインの食器棚がオススメです。

棚収納と引出し収納は、それぞれメリット、デメリットがありますが、総合的に考えると、引出しメインの方がいいと思います。

私が収納において重点をおいているのは次の3ポイントです。

- 見えやすい

- 出しやすい

- しまいやすい

この3ポイントを叶えてくれる食器棚は、引出しメインタイプだと考えています。

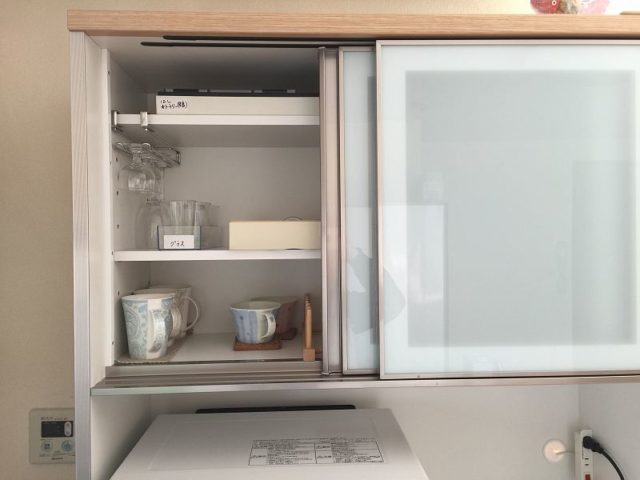

上の棚には、来客用の食器やシーズンオフの食器などを収納

上の棚収納には、来客用の食器やシーズンオフの食器を収納します。

さらに使用頻度によって、収納する棚の段を変えた方がいいですね。

普段使いの食器は引出し収納に

茶碗やお椀、小鉢、カトラリーは一番上の引出しに収納しています。

グラスや少し深めの食器は中段に収納しています。

大皿や丼は一番下の引出しに収納しています。

さらに、縦置き収納にすることで全部の食器が見えやすくなります。

見えやすいということは出しやすく、しまいやすいということにもなります。

重たい食器を一番下に収納することで、食器棚の安定感にもなります。

そして、重たい食器が上の方に収納されていると取り出す時に労力をつかってしまいますので、時には手から落としやすくなってしまいます。

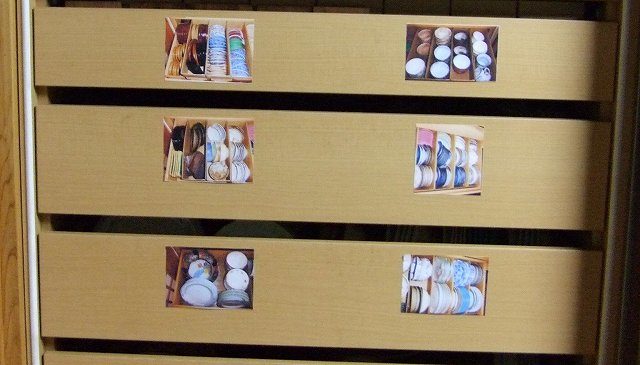

食器棚の引出しには写真のラベリングがおすすめ!

先程もお話しましたように、引出しタイプの方がオススメですが、デメリットとして引出しを閉めている状態では中が見えないという点があります。

いっそ食器棚を透明のスケルトンにすれば解決できるのかもしれませんね ^^

(私は本当にスケルトン食器棚を特注で作りたいと思っています。)

引出しを開けなくても中が見える方法は他にはないか?と考えた結果、やはりラベリングしかないと思いました。

ただ、ひとつの引出しに、「箸・スプーン(小)・スプーン(大)・ナイフ・フォーク・箸置き・・・」って文字のラベリングでは、パッとすぐに分かりにくいし、ラベリングのシールが何枚も貼られて見た目もゴチャゴチャしてしまいます。

そこで、1枚のラベルで、さらにパッとひと目で分かるようにするにはどうしたらいいか?って考えました。

答えは、簡単でした。

ラベリングを写真にすればいいのです!

こんな感じです。

引出しの中を左右半分ずつ、真上から写真を撮って、引出しの手前に貼っています。

人は文字だと読まなくてはいけないので、その分脳の反応が遅くなります。一方、写真は瞬時にして認識します。

字がまだ読めない子供でも写真なら大丈夫です。

このラベリングにして想定外の良いことがありました。

高齢の伯母でも、使いたい食器がすぐに見つけられるようになっただけでなく、あと片づけが苦手な伯母でも、写真を見てキチンと元の位置に戻してくれるようになりました。

それぞれの定位置をハッキリと明示してあげることで、どれをどこに戻せばいいのかが分かりやすくなったのです。

そして、もうひとつ。

伯母の家には近所の人や親戚の来客が多いのです。

気心知れた人達ですから、高齢の伯母にお茶やコーヒーなどを入れてもらわず、自分たちで用意してくれます。

そんな時に、他人でもどこに何があるかがこの写真ラベリングによって、一目瞭然になったのです。もちろん、食器を洗ってあと片づけまでしてくれますが、写真通りに戻してくれるので、他人が使っても中が乱れることはありません。

引出しタイプのラベリングはぜひオススメします!

食器類だけでなく、自宅や職場のデスクの引出し、小物入れ、洗面所の下着やタオル収納などにも応用ができるはずです。

食器棚の奥はデッドなスペースになりがち!

棚収納で一番のデメリットになりがちなことは、奥の食器が死蔵品になることです。

奥にあるので、見えにくいため使う頻度が少なくなるのです。

冷蔵庫でも同じ事が言えるのですが、収納力ばかりを重視してしまい、奥行きがありすぎると、ドンドン物を詰め込んでいくので奥側がデッドなスペースになってしまいます。

食器棚を買う時には、あまり奥行きのありすぎる物を買ってしまうと、結局は食器を詰め込んでいる物置になってしまうので要注意なさってください。

奥行きがあっても、あえて奥のスペースには置かない。

置くとしても来客用、シーズンオフの食器にしておけばいいと思います。

せっかく持っているのですから、食器は普段の食事にドンドン使っていきましょう!

扉が邪魔で使いづらい時の解決方法

たとえ、扉がガラスであっても食器棚の中は見えにくいです。

そして、人は扉で隠してしまえば、中のグチャグチャが人にも見られなくていいと考えがちになります。

これは全く逆なんです。オープンにした方が整理整頓に気を付けるようになるのです。

以前、私の伯母の家の普段使いの食器は以下のような状態でした。

だけど、高齢の伯母にはどうも使い勝手が悪いみたいだったので、扉を取ってしまいました。

たった扉を開けるだけのことですが、伯母にとってはそれが手間になっていて、普段使いは食器かごの食器だけを使い回していて、この中の食器を使わなくなっていました。

扉を取っ払ったことで、洗い終わった食器を片付けるようになり、この中の食器を使いまわすようになりました。

人によっては、扉さえも邪魔になって、せっかくの食器が活かされなくなります。

何もかも、扉付きの収納や引出しなどに収めることがベストではありません。

特に、あと片づけが苦手な人には、かえってオープンにした方が効果を発揮します。

これは、子供のおもちゃ収納でも同じです。

ママは見えないように、扉やロールスクリーンや引出し収納、ふた付きボックスなどで隠す収納をしますが、逆効果になりがちです。

使う時にも、片付ける時にも、開けるとか閉めるというアクション数を少なくする仕組みを作ってあげて下さい。

来客用、季節外など使用頻度の少ないカトラリーの収納方法

家族の普段使いのカトラリー(箸、スプーン、フォークなど)と、来客用の物を一緒に収納すると、混ざってしまいます。

いざ使う時に、いちいち家族用のカトラリーを選ぶのは面倒くさいです。

そして、つい来客用の物を普段使うようになると、キズが付いたり汚れてきます。

そこで、私はひと工夫をしています。

束ねておくと普段使いと混ざらない

来客用のカトラリーをはゴムで束ねています。

束ねることで普段使いの物と混ざることもなくなりますし、間違って来客用を普段に使うこともありません。

いちいちゴムを外して使うことはしないからです。

食器やカトラリーを仕切って収納

このように仕切るという方法もアリです。

左手前のスプーンとケーキ用フォークは普段使い用、奥のは来客用と仕切って分けることで混ざらない、間違って使わないようにしています。

食器も箱で仕切ることで収まりがよくなります。

箱やケースを使えば、縦置き収納もできますし、食器は横に平積みするよりも縦にしていた方が、強度がアップするので割れにくいのです。

特に引出しタイプは開け閉めの際に、食器が動きますので縦置き収納をおすすめします。

危険な食器収納

明らかにこの食器収納は、頭より上に置かれています。

吊戸棚の中や食器棚と天井の間に危険な状態を作っていないでしょうか?

吊戸棚の中に、ホットプレート、卓上コンロ、土鍋、大皿、来客用の食器類、買い置きの缶詰やペットボトルなどを入れていませんか?

食器棚の上は収納場所ではありません。

とにかく、頭より高い場所に落下した時に危険な物を収納するのはやめましょう!

あなただけではなく、子供がその下にいる時に地震に襲われるかもしれないのです。

いやいや大丈夫!では済まされません。

ガラスコップやグラスの地震対策収納方法

ガラスコップ、グラスの置き方が多くの人は間違っています。

大抵は以下のようにしていませんか?

ホコリがコップの中に入るのを防ぐために、下向きに置く人が多いです。

何もない時ならこれでもいいのですが、地震に備えて置き方を変えて下さい。

こう置いた方が揺れには強く、倒れにくいのです。

理由は、グラスの底にあります。

多くのグラスの底は厚みがあります。

この厚みがある方を上にして置いてしまうと、重心が上になるので、ちょっとした揺れでも倒れやすいのです。

重心を下にして揺れにくくして倒れにくくするには、コップの底を下にして置く方がいいのです。

ホコリが気になるのなら使う前に水ですすげばいいだけです。

地震でケガをするのは、割れた食器、グラスの破片などが散乱した家の中です。少しでも危険のリスクを少なくする工夫が大切です。

食器の地震対策収納裏ワザ

他にも地震の揺れに強い食器の重ね方もあります。

普通は以下のように重ねると思います。

下から、大 ⇒ 中 ⇒ 小。

本当は食器はこのように重ねない方が、使い勝手もしまい勝手もいいのですが、どうしても重ね置きしなくてはいけないこともあるでしょう。

そういう時には以下のようにすれば、地震の揺れに強くなり、食器が棚から飛び出したり割れたりしにくくなります。

一見、へんてこな重ね方ですよね。かえって、皿がよく寄れてしまいそうですよね。

だけど、小皿を真ん中に置くことで揺れが軽減されることが分かっています。

真ん中の小皿が、大皿をスライドすることで揺れを吸収してくれて、上の中皿が落ちたり飛び出すのを防いでくれるのです。

デメリットは、大小中とアンバランスなので見た目が悪いです ^^

まとめ

いかがでしたでしょうか?

あくまでも1つの参考事例ですが、ぜひ真似をしてみてください。

特に、私は安全面に配慮した食器収納を心掛けていただきたいです。

地震などの被災地にボランティアに行っていますが、多くの方が家から避難する前に既に家の中でケガをしているのが事態です。

その原因のひとつは、食器の落下による破片です。ナイフ、フォーク、包丁も、場合によっては凶器として人を傷つける物になってしまいます。

普段の収納を変えてみるだけで、自分も家族も危険から守ることができます。

そして、最後に。

整理なくして収納は完成しません!

まずは多すぎる食器やカトラリーを整理することから始めていきましょうね。

あとがき|キセキの片付けとは?

私が提唱しているキセキの片付けとは、<奇跡>と<軌跡>です。

片付けは多くのキセキを生み、育みます。

身の回りを片付けることで、必ずあなたに小さな<奇跡>が生まれます。

そして、<軌跡>とは、「小さな点の集まりがもたらす図形」、「自分が歩んできた足跡(contrail)」と云う2つの意味があります。

たとえ小さな片付けでも必ずスッキリキレイな環境と云う図形を作っていきます。

たとえ小さな片付けでも続けてることで、自分の足跡(contrail)を残していけます。

<奇跡>や「軌跡>は、幸せをもたらすキセキです。

小さなキセキは意外に自分にも起こせるものなのです。

小さな奇跡の積み重ねが、自分の軌跡になっていきます。

モノと紙類の整理&ファイリングのノウハウを無料メール講座でお伝えしています。

モノを捨てるのができない人、整理や片付けの方法が分からない方は是非下記の画像をクリックして、無料メール講座についての説明をご覧になってみて下さい。